診療方針

本クリニックの理念および基本方針にもとづいて診療を実践し、医療の質を高く保つ。常に、高度な倫理意識を保持しつつ、患者利益を第一と考え、治療選択に対し、必要かつ十分なインフォームドコンセントを行います。

一般内科

当院では各年代の問題を考慮した医療を心掛けています。

若年から中年においては生活習慣病などの慢性疾患が問題です。生活習慣病(かつては成人病と呼ばれていました)とは、不規則な生活習慣の積み重ねにより、普通40歳以上の成年期〜老年期に多くみられる病気の総称です。高血圧、糖尿病、脳卒中、心臓病、がんなどが生活習慣病と考えられます。生活習慣病はたいてい、何の症状もなく静かに進行します。大切なことは早期に病気を発見し、臓器障害を予防することです。生活習慣病をコントロールすることにより心筋梗塞、脳卒中、腎不全の予防に取り組んでいます。

高齢者においては高齢化社会に対応した高齢者医療です。高齢者医療とは、高齢者に多い疾患の診断と治療を実践し、高齢者の健康増進・生活の質(QOL)の向上を図ることを目的としています。高齢期の大きな特徴は、脳卒中、認知症、骨粗鬆症など、ADL(歩く、食べる、着替えるなどの日常生活動作)に影響を与える疾患が多いことです。しかも、高齢者はいくつもの疾患を抱えているケースが多いことが問題です。高齢者医療制度、介護保険などを使って総合的に対応していく必要があります。通院が困難になれば訪問診療も考慮しなくてはなりません。

もちろん風邪やインフルエンザなどのありふれた急性疾患まで、幅広く治療を行っております。

神経内科

頭痛・めまい・しびれ・ふるえ・けいれん・力が入らない・歩きにくい・物忘れ・喋りにくい・意識障害などでお困りの方は、まずは状態をお伺いして、必要に応じた検査をした上で診断し治療を行ってまいります。

当クリニックでは、「かかりつけ医」として以下のような診療を行います。

- 生活習慣病や認知症等に対する診断・治療や管理

- 他の医療機関で処方されるお薬や服用状況などを踏まえたお薬の管理

- 予防接種や健康診断の結果に関する相談・管理に関するご相談

- 必要に応じ、専門の医療機関へのご紹介

- 介護保険の利用に関するご相談

- 体調不良時のお問い合わせ

医療情報・システム基盤整備体制充実加算について

- 当院は診療情報を取得。活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。

- 性格な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

- 医療情報・システム基盤整備体制充実加算(初診時)

加算1 6点 加算2 2点(マイナ保険証を利用した場合)

脳卒中

脳内には多くの血管があります。この血管が詰まったり破れたりすることを脳卒中といいます。脳卒中には、脳の動脈に血栓が詰まり血液が流れなくなることによりその先の脳細胞が死んでしまう脳梗塞、脳の血管が破れて脳内に血液が流出する脳出血、クモ膜下に血液が流出してしまうクモ膜下出血などがあります。

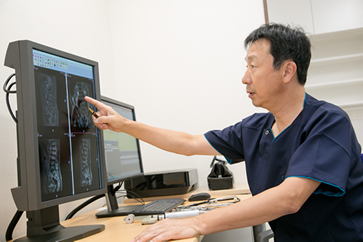

何からの局所神経脱落症状を有する症例は、脳卒中の可能性が高く、速やかに頭部CT等にて画像診断を行います。脳卒中の臨床病型を診断し、「最新版の脳卒中治療ガイドライン」に基づいて、入院治療が必要な場合は速やかに救急搬送します。慢性期には薬物療法のみならず、生活習慣を含めた再発予防に努めます。

パーキンソン病関連疾患

パーキンソン病は何もしていない時や何かをする時に手足がふるえたりします。また動作がゆっくりになったり、顔の表情が乏しくなったり、筋肉に緊張があり、倒れる時に両手をつくような反射動作できなくなったりします。このような症状が組み合わせで見られる場合も多くあります。

パーキンソン病においては「最新版のパーキンソン病治療ガイドライン」に従い治療を行っていきます。日常生活が著しく制限され、内服コントロールが必要な場合には、専門病院への入院を勧めます。

パーキンソン症候群である場合には関連病院で必要な検査を行い、正しい診断をつける。そして疾患毎の治療に当たります。ただし、ほとんどの場合で治療ガイドラインがないため、日本神経学会等でup-dateされた情報を参考にして治療に当たります。

頭痛疾患

急性頭痛と慢性頭痛に分けて対応します。急性頭痛の場合は脳血管障害や髄膜脳炎の可能性があり、速やかに頭部CT等にて画像診断を行います。片頭痛などの一次性頭痛(明らかな基礎疾患のない頭痛)と考えられる場合には、「最新版の慢性頭痛の診療ガイドライン」に基づいて治療を開始します。画像診断に異常がないケースでも、中枢神経系における感染症が疑われた場合には髄膜脳炎の鑑別を行う必要があり、救急搬送いたします。

認知症

まず認知症であるか否かを診断します。すなわち、発熱や脱水など、全身状態の悪化による偽性認知症を鑑別する必要があります。有名なものとして「せん妄」があります。「入院したら親が急におかしなことをいうようになり、日にちもわからなくなった。認知症になったのかもしれない」というような話を聞いたり、実際に体験されたことのある人がいるかもしれません。このような場合、「せん妄」という一種の意識の障害が起きている可能性があります。「せん妄」は、軽度から中等度の意識障害が存在しますが、その程度が著しく変化し、その際に不安が強まったり、あるいは錯覚や幻覚を伴い、異常な行動や言動、興奮などがみられる状態をいいます。意識障害のために注意力や集中力が保たれず、時間や場所があやふやになり、認知症と間違えられてしまうことがあります。

次に治療可能な認知症、すなわち慢性硬膜下血腫や正常圧水頭症、脳腫瘍などの脳外科的疾患を鑑別し、続いて甲状腺機能低下症、ビタミンB12 欠乏症、葉酸欠乏症などの鑑別のため、生化学検査を行います。

これらが除外された場合には、アルツハイマー病、脳血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭葉変性症などを鑑別していきます。いずれも根治しない疾患であり、治療は対処療法となりますが、患者利益を第一に考え対応していきます。

てんかん

てんかんは基礎疾患の有無により原発性と続発性に分類できますが、てんかんの診断と治療に関しては「最新版のてんかん治療ガイドライン」に詳しく記載されており、同ガイドラインに沿って対応していきます。また、同ガイドラインの「てんかん患者へのアドバイスと情報提供」に沿ってアドバイスや公的援助の案内も行っていきます。